天童⽊⼯の名前を知らなくてもバタフライスツール[S-0521]は知っているという⽅も多いでしょう。

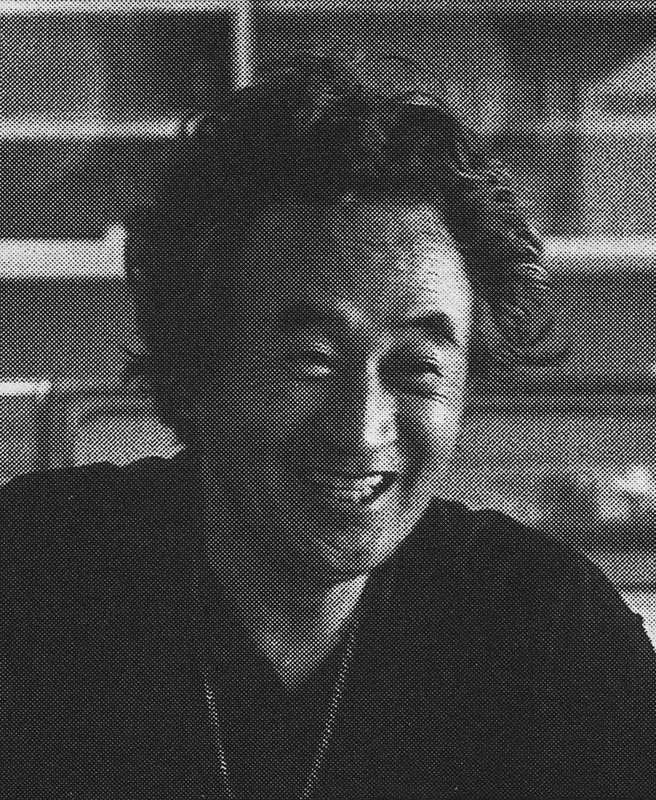

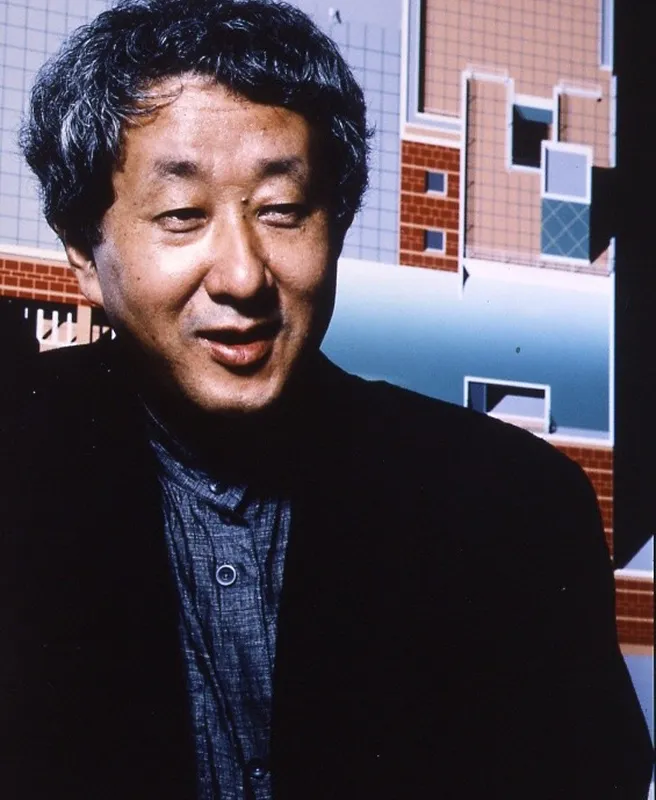

デザインを考案した柳 宗理⽒は、海外でも実⼒を認められる⽇本の⼯業デザインの礎を築いた⼀⼈です。

戦後、イームズの成形合板技術を⽬の当たりにした柳⽒と当時、仙台にあった⼯芸指導所で成形合板を研究し後に天童⽊⼯に⼊社する乾 三郎との出会いがこの美しいスツールを誕⽣させるきっかけとなりました。同じ形の2枚の成形合板を真鍮⾦具でジョイントしたシンプルな構造ですが図⾯に頼らず、模型を作って⾃分の感覚に頼りながらデザインする柳⽒の⼿のぬくもりを感じられる柔らかい曲線が魅⼒です。

合板の厚さはわずか7mm。この薄さは、1mm程度にスライスした単板の⽊⽬⽅向が交差するように⼀枚ずつ重ね合わせ、強度を増すことで実現しています。このほか、座⾯の下で交差したフレーム構造が特徴的なスタッキングチェア[T-3035]もシンプルな構造と美しさが融合した柳⽒らしいデザインです。